クロス職人の坂口です。( ^ω^ )

昨日は和歌山市にある精肉店のクロス補修に伺いました。

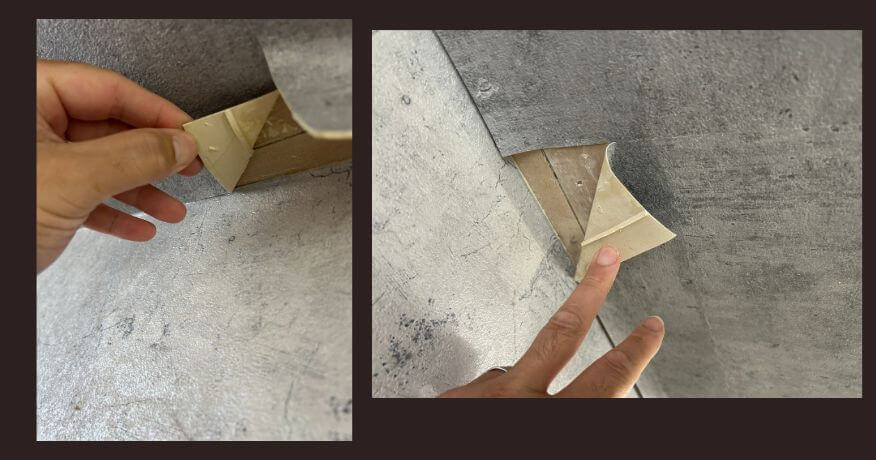

今回の内容は「クロスの剥がれ」の補修です。

以前にも書きましたが、クロスの剥がれの原因は経年劣化よりも施工不良であることが多いんです。

今回の現場も、原因を探るとやはり施工不良でした。

天井のひび割れが集中する理由

この精肉店は、もともとコンビニだった建物を改装したものです。

入ってまず驚いたのは、天井のひび割れがとにかく多いこと。

継ぎ目のほとんどが割れており、剥がれも天井に集中していました。

剥がれている部分を確認すると、下地はベニヤ合板。

ジプトーン天井に5.5㎜の合板を増し打ちした仕様だと思われました。

ここで一つの答えが見えてきます。

ベニヤはクロスとの相性があまり良くない建材なのです。

- クロスの表面に灰汁が出やすい

- 糊の吸水率が一定でないため接着にばらつきがある

- 下地材のパテがうまく密着しにくい

特にパテとベニヤの相性が悪いと、クロスはパテにくっついても、パテがベニヤに引っ付かず、最終的にパテごと浮いてしまいます。

今回のひび割れの原因はまさにこの状況でした。

適切な補修方法のポイント

もしこうした下地に施工するなら、押さえておきたいポイントがあります。

- ベニヤ全面にシーラー処理

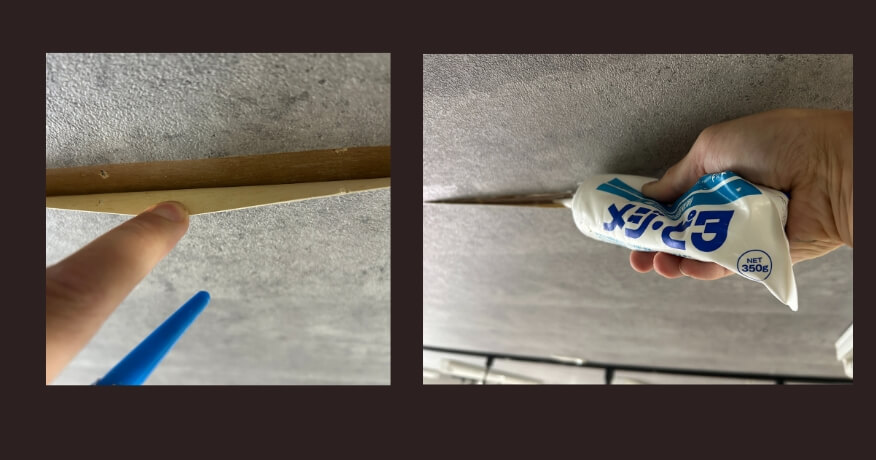

灰汁止め効果と吸水の安定化を兼ねたシーラー(例:ヤヨイのシーラー100やWBシーラーセットアップ)を塗布する。 - 継ぎ目には耐震系パテを使用

ベニヤとの接着性に優れ、揺れに強いパテ(例:タフクラックなど)を下塗りで充填し、中塗り・上塗りと重ねる。

この手順を踏むことで、交通量の多い道路沿いなど揺れが大きい建物でも、ひび割れや剥がれを予防できます。

驚いた施工方法

もう一つ気になったのは、照明器具を外さずに切り込んでクロスを貼っていた点です。

一般的にはクロスを張り終えてから照明を取り付けるんです。

このやり方だと、将来的に照明器具を交換した際に

「そこだけ不自然に跡が残る」リスクがあります。

一見すると手間を省いただけかもしれませんが、

結果的にお客様の不利益につながりかねません。

まとめ:クロス工事は「見えない部分」が大切

今回の事例から学べるのは、

- ベニヤには必ずシーラー処理が必要

- パテの選定で仕上がりの寿命が変わる

- 施工時のひと手間が、将来の安心に直結する

ということです。

クロス工事は張った直後ではなく、5年後・10年後にどうなっているかで本当の品質が分かります。

見た目だけでは判断できない「下地処理」の重要性を、改めて感じた現場でした。

今回は表面からのアプローチのみとなりますので、メジピタでとりあえずパテ毎接着します。

応急処置程度になりますが、とりあえずは見た目は綺麗になりました。

もし張り替えるとなると壁紙を剥がす際、すべてパテがクロスと同時に剥がれてくると推測します。

次回の張り替えは是非ご用命を!!

クロスエスは和歌山県和歌山市新通にあります壁紙張り替え専門店です。

皆様からの工事のご依頼お待ちいたしております。