クロス職人の坂口です。( ^ω^ )

クロスが張っている天井や壁の、下地の種類って大きく分けて2つなんです。

石膏でできたボードとベニヤ板(薄い木の板を何重にも貼り合わせたもの)です。

現在はクロスの下地といえば、石膏ボードが主流で、クロス仕上げに最も適した建材と言われています。

昔は全面ベニヤ板の上にクロスを張るお家も多くありました。

クロス張り替えを検討されるお客様はやはり、

築年数の経ったお家が多いので下地が全部ベニヤ板なんてこともしばしば。

ベニヤ板の下地でのクロス張り、

石膏ボードに比べてデメリットが多いです。

対策と合わせて、今回3つご紹介しようと思います。

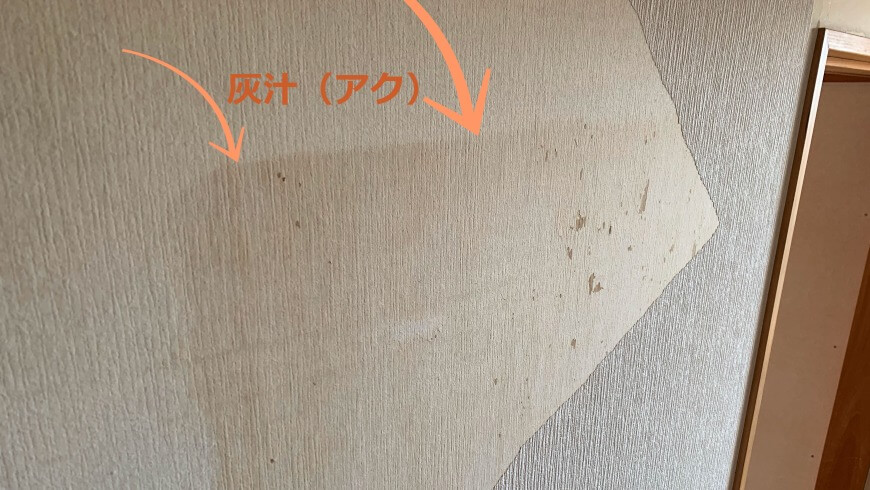

①木材の灰汁が出る

クロスを張った後、数ヶ月から数年単位で木材の灰汁がでてクロスの表面が黄色く変色します。

対策としてはアク止め機能のあるシーラーを塗布してから施工する。

灰汁に関しては、クロス張り替えの際も、

糊の水分を含んでタンニンなどの成分が表面に染み出してくるので、

年数が経っていても灰汁の再発が起こる可能性があります。

なので、張り替えの際もベニヤ下地は灰汁止めが必要です。

②ベニヤ板の継ぎ目からひび割れ

クロスを張った後も木材は呼吸します。

夏は湿気を含み膨張、冬場は乾燥して縮む、

しかし継ぎ目に充填しているのは伸縮性のない硬い「パテ」という下地材。そのベニヤの伸縮にパテが耐えられずに割れてしまう。

対策としては、

クロスのパテにエチレンサクビボンド(伸縮性のあるボンド)混ぜたもの、またはひび割れ対策用のパテ(ニットーのタフクラック等)を使用する。

これに関しては、確実に予防する手段がないのが現状です。

③ベニヤ板の層が剥離を起こす

ベニヤ板は薄い木材の板をボンドで張り合わせたもので、

経年でそのボンドが接着不良を起こします。

クロス張り替えの際、糊の水分が加わると、

その箇所が膨張してクロスの表面に出てきます。

卵の殻がぽこっと浮いたような表面の仕上がりになってしまいます。

これが1番クロス職人にとってダメージが大きい…

せっかく仕上げたクロスが、みるも無惨な仕上がりになってしまうのですから(涙)

この対策としてはクロス張り替えの際、

灰汁どめコアシートを下貼りするのがベスト。

ベニヤ板の灰汁を止める効果があるのと、

乾燥後の下地の暴れ方を観察できるし、

コアシートの上からパテが載せられるし、

古いベニヤ下地の上に薄いクロスを貼る場合なんかは

絶対この施工方法です。

剥離が起こったら、表面を削ぎ落として、

またその上からコアシート張り、パテ部分補修。

作業の手間、費用面でのハードルは上がりますが、

コアシートは張り替えの下地なら専用の糊タフタを使う必要はなく、

普通の澱粉糊でサーっと貼れるし、

ジョイントも2センチくらいで重ねるので、コアシートの施工自体は楽ちん。

下地がどんな暴れ方をするのかモヤモヤしながらクロスを貼るよりも、

コアシートでバチっと下地形成してから自信満々でクロスを張りたい派です。

ぜひ参考にしてみてください。

ではまた次回のブログで。( ^ω^ )

クロスエスは和歌山県和歌山市新通にお店を構える壁紙張り替え専門店です。

皆様からのご依頼お待ちいたしております。