和歌山の壁紙張り替え専門店クロスエス

代表の坂口です。(^^♪

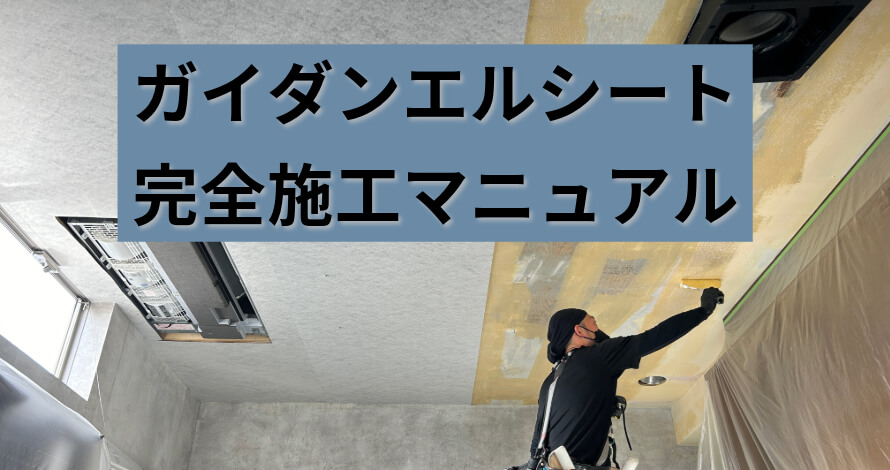

先日お客様のもとに、結露防止のガイダンエルシートを施工してまいりました。

カビ対策にはこれ一択!というくらい素晴らしい商品です。

壁を解体し断熱材を入れ直す等の手間もなく、クロス屋さんの工事だけで完結します。

是非、全国の工務店様、内装業者様も取り入れていってほしい商材です。

今回のブログは専門用語が多いので、一般の方というよりは施工店様への発信になります。

ガイダンエルシートの施工に関する注意点、

僕自身の経験をもとに気づいた事を記していきます。

①まず現地調査の際、巻き込み窓のサッシなどがないか確認。

これはなぜかというと、ガイダンエルシート自体の厚みが3.5mm厚で、巻き込みのサッシのチリ(約2mm)に勝ってしまうのです。

厚みの無いフクビの見切りや、ソフト巾木なんかも残す場合は要注意です。

施工の際、チリの無い箇所をまっすぐに切るのが非常に難しい。

チリが勝つことをお客様や元請けさんに事前に説明しておくことが大事です。

②下地処理を甘く見ない

下地処理の工程。

カビが発生している場合は必ず、カビ殺菌材、カビ止めシーラーを塗布。

ニットーのカビ止めシーラーの原液塗布で殺菌効果とカビ抑制の両方の効果があります。

壁一面真っ黒になったひどいカビ等に関しては、

カビ止めシーラー塗布の前に、

カビ殺菌材のKSクリーナーを使用します。

こちらは塩素系の漂白材なので、作業着などに付着すると色落ちしてしまうので養生や服装などには細心の注意が必要です。

両者とも完全乾燥が必須、乾燥する前に何か次の工程を踏むと殺菌剤、シーラーの効果が最大限発揮されない。

パテに関して。

ガイダンエルシートは3.5mm厚もある商品だから、

下地処理なんて全くしなくていいだろうという考えは捨てます。

ある程度は下地処理が必要です。光の当たり方によっては凹凸表面にでます。

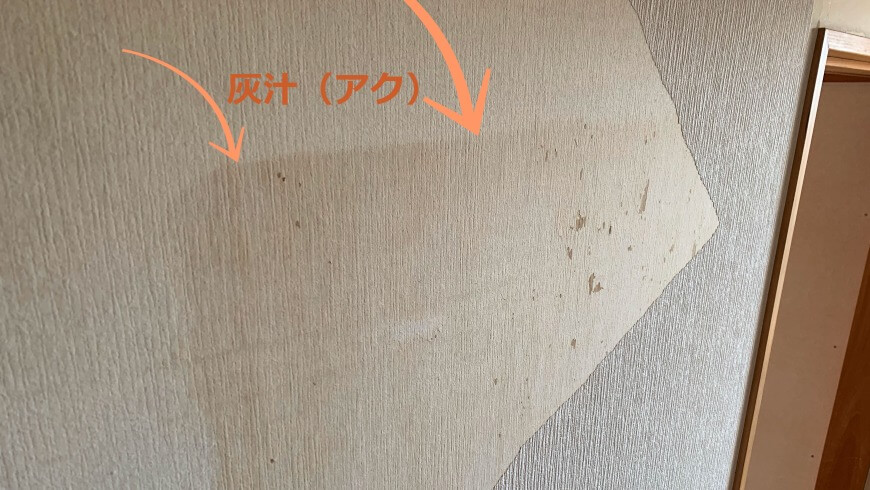

今回はカビに浸されていたこともあり、パテがサクサククッキー状態、強度が落ちていました。

すべてパテをvカットでほじくりかえして、タフクラックを充填。

その後下塗りパテに、上塗りパテをのせる3回仕上げで下地処理。

③ガイダンエルシートを張る際は向こう糊で

ガイダンエルシートは通気性が高い為に、シートに直接糊を塗布してもすぐに糊が乾いてしまいます。

必ず施工面に糊を塗布すること。糊は接着強度の高い原液糊、最低でもウォールボンド100、100Nなら安心、200ならバッチリ。

なぜ原液糊で塗布するかというと、次のクロス張替の際に、ガイダンエルシートはしっかり下地に吸着しておいてほしいからです。

④糊の塗り方

壁際はタイルカーペット用の糊バケ「クッショナー」で目を立てて塗る。

他の平面は砂骨ローラーで目をたてて濃い目に塗布。

手間は増えますが、張る前に毎回1枚分の糊を塗る、張りつけ、糊を塗る、張りつけの順番です。

糊を塗る幅は約105㎝ジョイントからはみ出すように塗ります。2回重ねて糊を塗ることによって、糊の強度を上げる為です。

柱などの出隅は浮きが発生しやすいので糊はかなり濃い目に塗布するのがいいです。

⑤裁断、事前準備

裁断は寸法を測り、あらかじめ行っておく。切りしろは5センチ程度。

ガイダンエルは10m巻なので、無駄な胴接ぎジョイントが入らないように考えて寸法を取る事。

事前準備として、コンセント類は浮かせて貼る事。普通のクロスの糊で切り込んじゃうと3.5mm厚が影響し、

壁にコンセントが埋まってしまいます。

⑥クロスの選定とガイダン貼りつけ

ガイダンの上にはるクロスは、汚れ防止、スーパー耐久性などの表面強化のクロスを張らないようにしましょう。

結露防止効果のあるガイダンエルシートをクロスで密封してしまい、ガイダンエルシートの機能が発揮されません。

量産全般はある程度、通気性があるのでOK、AA級の通気性クロスや吸放湿などの機能クロスが理想。

張りつけに関してはジョイントは突き付け、つきあがらない程度の透き間を持たせて。

1度張りつけたら中々動かない、ウォールボンドの糊は水離れが良好で、下地に張りつけてめくる(あおる)と、

一気にガイダンエルシートに糊をもっていかれるので出来るだけ1発決めが理想です。

端部の切り方はやはり厚みがあるので透きやすい、しっかり押さえて1.2mmの厚ベラを使用すれば透き間は出来にくい。

基本はすべて入隅カット。

入り隅でガイダンエルシート同士が交わる箇所については、ガイダンの表面にカッターが入らないように。

少し刃が入るだけで表面がさけてしまうデリケートな商品なので注意が必要。

柔らかいメッシュの下敷きを入れるのを推奨します。

ガイダンの継目のパテ処理に関しては、材料次第でパテをしないという選択もありかもしれない。

パテの割れによるクラックが懸念されるので、お客様にあらかじめ継目部分の下地が浮き出ますと説明しておくのもいいかも。

パテをする場合はひび割れを軽減するため、タフクラックや耐震系のパテを入れた方がいい。

ガイダンを張り終わったら、ジョイント部分に先和紙張り。

ジョイントはやはり補強しておかないと経年での剥がれが1番怖い。

ジョイントはやはり補強しておかないと経年での剥がれが1番怖い。

1日しっかり乾燥させて翌日その上からクロスを張る。

⑦ガイダンの上にクロス張り

ガイダンエルシートの上にクロスを張る際はクロスも糊厚は濃い目。

Maxに近いぐらいでもいい。

色付きのクロスはたたみシワが白く残る事があるのでラッピングで。白系のクロスは普通に折りたたんで。

使用する糊は希釈糊でOK。あとは通常通り貼っていく。

クロスはジョイントが肝。何せスポンジの上にクロスを張っているような感覚なので、

ジョイントのおさまりは悪いです。出来るだけジョイントのおさまりのいいクロスを選んでもらいましょう。

下敷きテープはPPを2重にするのがいいかも。

ジョイントの際、万が一ガイダンエルシートを切ってしまったら、

和紙テープを入れ直すことでパンクを防げます。

施工に関して今言えることはこんなところでしょうか。

ちなみにガイダンエルシートは表装(クロス)の張り替えが可能です。

クロスを剥がす際は表面を濡らして10分ほど置いて剥がさないといけないようです。

ガイダンエルシートに関してはまだ経年での劣化状況などのデータがない為、

施工依頼を頂いたお客様の状況を確認しながら、

またここに追加があれば記していこうと思います。

ジョイントはやはり補強しておかないと経年での剥がれが1番怖い。

ジョイントはやはり補強しておかないと経年での剥がれが1番怖い。